您的当前位置:智慧体育首页 > 看资讯 > 民生新闻 > “上海美玉”与朝鲜族丈夫的一世情缘

您的当前位置:智慧体育首页 > 看资讯 > 民生新闻 > “上海美玉”与朝鲜族丈夫的一世情缘

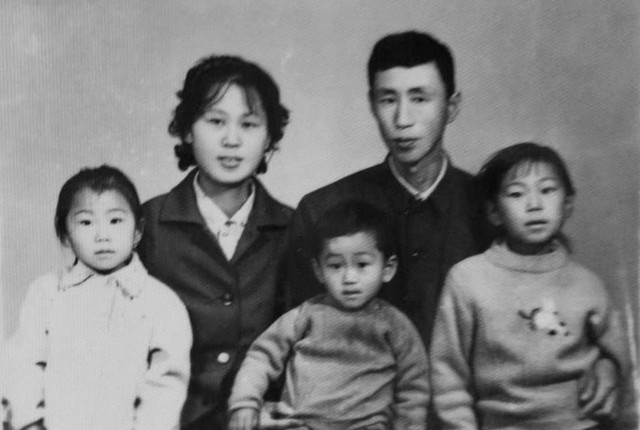

出生于1952年的上海知青寿林娣与延边朝鲜族自治州同龄,这一生也与延边这方沃土有着不解的情缘。1969年春天,17岁的上海姑娘寿林娣响应国家“知识青年上山下乡”的号召,来到离家千里的吉林省延吉县细鳞河公社插队。她希望能在农村接受锻炼后,早日招工回到城里、回到父母身边。但令她没想到的是,竟会一生扎根于延边这块土地,在这里工作,在这里生活,在这里成家立业、生儿育女。

为爱坚守

上海姑娘与朝鲜族小伙相爱相知

初来农村,寿林娣感觉一切都是那么陌生和不适应:不会做饭、不会干农活、听不懂村民们说的朝鲜语……艰苦的环境、离家的孤独、想家的煎熬……让她在夜里不知掉了多少次眼泪。

但这一切并没有成为寿林娣前进的障碍,生性豁达开朗的她,很快适应了这里的环境。初来时连谷子和狗尾巴草都分不清楚的她,经过两年的磨炼,不仅农活干得又快又好,还和社员们学会了说朝鲜语。心地善良的她和大家相处得十分融洽,还经常把父母从上海邮寄来的贵重药品和各种漂亮的衣服分给朝鲜族社员,社员们也会把自家难得做的好吃的送给她品尝。因为长相漂亮又生性善良,社员们都特别喜欢她,亲切地称呼她为“上海美玉”。

1972年是下乡的第三年,20岁的寿林娣和当地青年刘正允相识相爱了。两个年轻人相爱本来是一件好事,但因为两个人的特殊身份,周围的人都不看好。大家都在议论:“‘上海美玉’那么有文化,以后肯定要回到城里的,到时不得把正允甩了啊?”不仅外人不看好这对小情侣,刘正允的家人对这段感情也是分外反对。在当时的朝鲜族农村家庭,作为家中长子的刘正允以后是要承担起家中重担的,娶一个年龄又小又不会干农活的小姑娘怎么能行!于是,刘正允的父母找到寿林娣,表示他们不同意这门婚事,一遍遍地强调:“正允还有五个弟弟妹妹,家里很穷,你一个城市小姑娘怎么能受得了。你早晚要走的,你走了我儿子怎么办呢?你们两个不合适。”寿林娣的父母也不同意她嫁给刘正允,催促她早点儿回到城市。

在不被所有人看好的日子里,寿林娣和刘正允两个年轻人无比坚定,用行动向身边人证明两人情比金坚。刘正允甚至为了这段感情不吃不喝而大病一场,昭示了非寿林娣不娶的决心;寿林娣则主动放弃了别人梦寐以求的读大学和招工进城的机会,坚定地留在了这个离家千里的穷山沟,与爱人相知相守。最终,两人的真情打动了家人,喜结连理。

热门资讯

热门资讯